すべり症に効く!脊柱管狭窄症の効果的な予防と治療

この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。

この記事は、脊柱管狭窄症やすべり症に悩む方々に向けて、これらの病気の基礎知識や原因、症状、治療法、予防策について詳しく解説します。

特に、治療方法や日常生活での注意点を理解することで、より良い生活を送るための手助けとなることを目的としています。

目次

脊柱管狭窄症とすべり症の基礎知識

脊柱管狭窄症とすべり症は、腰痛や下肢のしびれを引き起こす代表的な疾患です。

脊柱管狭窄症は、脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されることで痛みやしびれが生じます。

一方、すべり症は、椎骨がずれてしまうことで、神経に影響を与える状態です。

これらの病気は、特に高齢者に多く見られますが、若年層でも発症することがあります。

脊柱管狭窄症とは何か

脊柱管狭窄症は、脊柱管が狭くなることで神経が圧迫され、痛みやしびれを引き起こす病気です。

主に加齢や外傷、遺伝的要因が原因とされています。

症状は、腰痛や下肢のしびれ、歩行時の痛みなどがあり、特に長時間の歩行や立位で悪化します。

治療には、保存療法や手術があり、症状の程度によって選択されます。

腰部脊柱管狭窄症とはどんな病気なのか?症状や治療方法について解説

すべり症の種類と特徴

すべり症は、主に腰椎すべり症と頸椎すべり症に分けられます。

腰椎すべり症は、腰椎が前方にずれることで、神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こします。

頸椎すべり症は、頸椎がずれることで、首や肩の痛み、手のしびれを引き起こします。

いずれも、加齢や外傷、遺伝的要因が影響します。

脊柱管狭窄症とすべり症の違い

脊柱管狭窄症とすべり症は、いずれも神経に影響を与える疾患ですが、原因や症状に違いがあります。

脊柱管狭窄症は、脊柱管の狭窄による神経圧迫が主な原因で、腰痛や下肢のしびれが特徴です。

一方、すべり症は、椎骨のずれによって神経が圧迫され、痛みやしびれが生じます。

以下の表に、両者の違いをまとめました。

| 特徴 | 脊柱管狭窄症 | すべり症 |

| 原因 | 脊柱管の狭窄 | 椎骨のずれ |

| 主な症状 | 腰痛、下肢のしびれ | 痛み、しびれ |

| 治療法 | 保存療法、手術 | 保存療法、手術 |

脊柱管狭窄症とすべり症の原因

脊柱管狭窄症とすべり症の原因は、主に加齢や外傷、遺伝的要因に起因します。

加齢に伴い、椎間板や靭帯が変性し、脊柱管が狭くなることが多いです。

また、外傷や過度な運動も、椎骨のずれを引き起こす要因となります。

これらの要因を理解することで、予防や早期発見が可能になります。

脊柱管狭窄症の主な原因

脊柱管狭窄症の主な原因は、加齢による椎間板の変性や靭帯の肥厚です。

これにより、脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されます。

また、外傷や先天的な脊椎の異常も原因となることがあります。

生活習慣や運動不足も、発症リスクを高める要因です。

腰椎すべり症が発症する要因

腰椎すべり症は、主に加齢や外傷、遺伝的要因が影響します。

特に、スポーツや重労働による過度な負担が、椎骨のずれを引き起こすことがあります。

また、先天的な脊椎の異常も、発症リスクを高める要因です。

これらの要因を理解することで、予防策を講じることが可能です。

加齢とライフスタイルの影響

加齢は、脊柱管狭窄症やすべり症の発症に大きな影響を与えます。

年齢とともに、椎間板や靭帯が変性し、脊柱管が狭くなることが多いです。

また、運動不足や不適切な姿勢も、これらの疾患を悪化させる要因となります。

健康的なライフスタイルを維持することが、予防に繋がります。

脊柱管狭窄症とすべり症の症状

脊柱管狭窄症とすべり症は、共通する症状が多く見られますが、それぞれの疾患によって症状の現れ方が異なります。

一般的には、腰痛や下肢のしびれ、歩行時の痛みが主な症状です。

これらの症状は、日常生活に大きな影響を与えるため、早期の診断と治療が重要です。

共通する症状とは?

脊柱管狭窄症とすべり症の共通する症状には、以下のようなものがあります。

これらの症状は、神経が圧迫されることによって引き起こされます。

- 腰痛

- 下肢のしびれ

- 歩行時の痛み

- 間欠性跛行(歩行中に痛みが出て休む必要がある状態)

腰痛・しびれなどの具体例

具体的な症状としては、腰痛が最も一般的です。

また、下肢のしびれや痛みが生じることも多く、特に長時間の立位や歩行で悪化します。

これらの症状は、日常生活に支障をきたすことが多く、早期の治療が求められます。

痛みの程度とその変動

痛みの程度は、個人差が大きく、軽度から重度まで様々です。

また、症状は日によって変動することがあり、特に疲労や気候の影響を受けやすいです。

これにより、患者は日常生活において不安を感じることが多くなります。

診断方法と検査

脊柱管狭窄症やすべり症の診断には、いくつかの検査が行われます。これにより、正確な診断が下され、適切な治療法が選択されます。

以下では、基本的な検査方法について詳しく解説します。

病院での基本的な検査

病院では、まず問診や身体検査が行われます。

これにより、症状の詳細や生活習慣を把握し、初期診断が行われます。

その後、必要に応じて画像検査が実施されます。

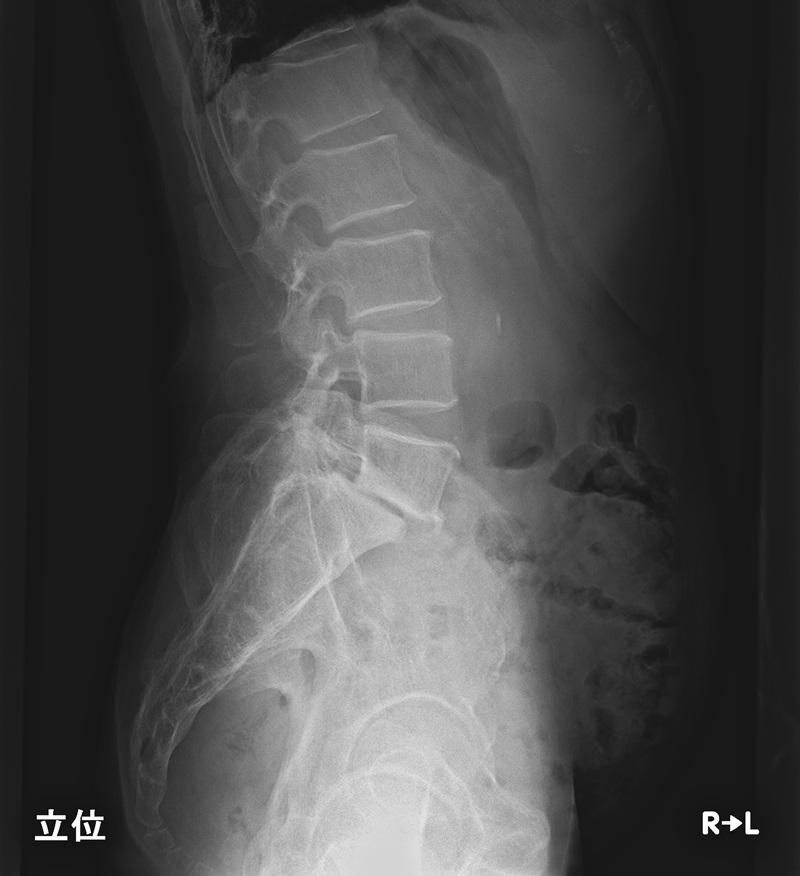

MRIとレントゲンの役割

MRI(磁気共鳴画像法)やレントゲンは、脊柱管狭窄症やすべり症の診断において重要な役割を果たします。

MRIは、軟部組織や神経の状態を詳細に確認できるため、特に有用です。

レントゲンは、骨の状態を確認するために使用されます。

診断のための医師の判断基準

医師は、患者の症状や検査結果を基に診断を行います。

特に、痛みの部位や程度、発症時期などが重要な判断材料となります。

これにより、適切な治療法が選択されることになります。

治療方法と療法

脊柱管狭窄症やすべり症の治療方法には、保存的治療と手術療法があります。

症状の程度や患者の状態に応じて、最適な治療法が選択されます。

以下では、各治療法について詳しく解説します。

保存的治療の種類と効果

保存的治療には、薬物療法やリハビリテーションが含まれます。

鎮痛剤や抗炎症薬を使用することで、痛みを軽減することが可能です。

また、理学療法やストレッチも効果的で、筋力を強化し、症状の改善を図ります。

手術が必要なケースとは?

保存的治療が効果を示さない場合や、症状が重度の場合には手術が検討されます。

特に、神経の圧迫が強い場合や、日常生活に支障をきたす場合には、手術が必要です。手術には、除圧手術や椎間固定術などがあります。

最新の治療法: 内視鏡手術とブロック注射

最近では、内視鏡手術やブロック注射といった新しい治療法も登場しています。

内視鏡手術は、体への負担が少なく、回復が早いのが特徴です。

ブロック注射は、痛みの原因となる神経に直接薬剤を注入することで、即効性があります。

日常生活における注意事項

脊柱管狭窄症やすべり症を抱える方は、日常生活において注意が必要です。

特に、痛みを悪化させる行動や姿勢を避けることが重要です。

以下では、日常生活で気をつけるべきポイントを解説します。

すべり症でやってはいけないこと

すべり症の患者が避けるべき行動には、以下のようなものがあります。

これらを意識することで、症状の悪化を防ぐことができます。

- 重い物を持ち上げること

- 急激な動作やねじり動作

- 長時間の立位や座位

- 不適切な姿勢での作業

痛みを緩和するためのストレッチ

痛みを和らげるためには、適切なストレッチが効果的です。

以下のストレッチを日常的に行うことで、筋肉の緊張を和らげ、症状の改善が期待できます。

- 腰を前に曲げるストレッチ

- 背中を伸ばすストレッチ

- 太もも裏のストレッチ

- ふくらはぎのストレッチ

改善のために心がけるべき動作

日常生活で心がけるべき動作には、以下のようなものがあります。

これらを意識することで、症状の改善に繋がります。

- 正しい姿勢を保つこと

- 適度な運動を行うこと

- 無理のない動作を心がけること

- 休息をしっかりとること

脊柱管狭窄症の予防法

脊柱管狭窄症やすべり症を予防するためには、日常生活での工夫が重要です。

以下では、効果的な予防策について解説します。

日常生活でできる予防策

日常生活で実践できる予防策には、以下のようなものがあります。

これらを取り入れることで、発症リスクを低減できます。

- 適度な運動を行うこと

- バランスの取れた食事を心がけること

- 体重管理を行うこと

- ストレスを軽減する方法を見つけること

運動とストレッチの重要性

運動やストレッチは、筋力を強化し、柔軟性を高めるために重要です。

特に、背筋や腹筋を鍛えることで、脊柱への負担を軽減できます。

定期的な運動を取り入れることが、予防に繋がります。

姿勢改善のポイント

正しい姿勢を保つことは、脊柱管狭窄症やすべり症の予防において非常に重要です。

特に、座っているときや立っているときの姿勢に注意を払いましょう。

以下のポイントを意識することで、姿勢改善が期待できます。

- 背筋を伸ばすこと

- 足を肩幅に開くこと

- 座るときは背もたれを使うこと

- 定期的に姿勢を見直すこと

治療後の経過と術後管理

脊柱管狭窄症やすべり症の治療後は、経過観察と適切な管理が重要です。

術後の回復やリハビリテーションについて詳しく解説します。

手術後の回復期間とリハビリ

手術後の回復期間は、個人差がありますが、一般的には数週間から数ヶ月です。

リハビリテーションは、回復を促進するために重要で、専門の理学療法士による指導が受けられます。

適切なリハビリを行うことで、早期の社会復帰が可能になります。

治療後に気をつけるべきこと

治療後は、無理な動作を避けることが重要です。

特に、重い物を持ち上げたり、急激な動作を行ったりすることは避けましょう。

また、定期的な通院や検査を行い、医師の指導を受けることが大切です。

症例別の経過観察

症例によって経過観察の内容は異なります。

例えば、手術を受けた場合は、術後の痛みや機能回復の状況を確認する必要があります。

また、保存療法を行っている場合は、症状の変化を定期的にチェックし、必要に応じて治療方針を見直すことが重要です。

患者の声

実際に脊柱管狭窄症やすべり症の治療を受けた患者の体験談は、非常に参考になります。

ここでは、患者の声や専門医からのアドバイスを紹介します。

治療を受けた患者の体験談

多くの患者が、治療を受けることで症状が改善したと語っています。

特に、手術を受けた患者からは、痛みが軽減し、日常生活が楽になったという声が多く聞かれます。

治療の選択肢や経過についての体験談は、他の患者にとっても励みになります。

専門医からのアドバイス

専門医は、脊柱管狭窄症やすべり症の治療において、患者に対して適切なアドバイスを行います。

特に、早期の診断と治療が重要であることを強調しています。

また、日常生活での注意点や予防策についても、具体的な指導が行われます。

家族やサポートの重要性

脊柱管狭窄症やすべり症の治療において、家族や周囲のサポートが非常に重要です。

患者が治療を受ける際には、精神的な支えが大きな助けとなります。

また、日常生活でのサポートも、患者の回復を助ける要因となります。

Copyright © 整骨院の専門家が教える健康に関するブログ All rights reserved.